Die Kartensammlung - Infonetz "Karten und Geodaten" (Jürg Bühler)

Chronik der Kartensammlung der ETH-Bibliothek Zürich -

der Werdegang einer wissenschaftlichen Karteninstitution in 10

Szenen

Jürg Bühler

Szene 5: Vielfältigkeit und Grösse - von null auf 200'000

Szene 6: Die digitale Welt in Sicht - Planung des elektronischen Bibliothekskatalogs

Szene 7: Der Schritt nach aussen – Die BBS-Arbeitsgruppe Kartenbibliothekare der Schweiz

Das Sammlungskonzept

Nach den im Projekt vorgesehenen Vorgaben sollten nun alle wichtigen modernen topografischen Kartenwerke und alle erhältlichen thematisch-wissenschaftlichen Karten angeschafft, erschlossen und für die Nutzerinnen und Nutzer bereitgestellt werden - eine Sisyphusarbeit!

Zwar konnte bald eine Mitarbeiterin, Margrit Häfliger, mit einem 50%-Pensum aus einer anderen Abteilung zur Kartensammlung wechseln. Aber nur durch verschiedene fleissige Hilfskräfte, welche über einen Spezialkredit im Stundenlohn angestellt wurden, ging es zügig voran. Dank der Mitarbeit von Ruth Stutz, Rose Wandeler, Doris Hürzeler, André Behr und Jost Poffet konnte den Kunden schon bald eine grosse Anzahl an Karten zur Verfügung gestellt werden.

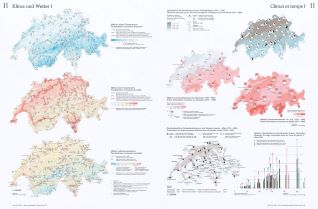

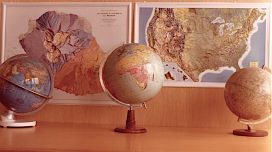

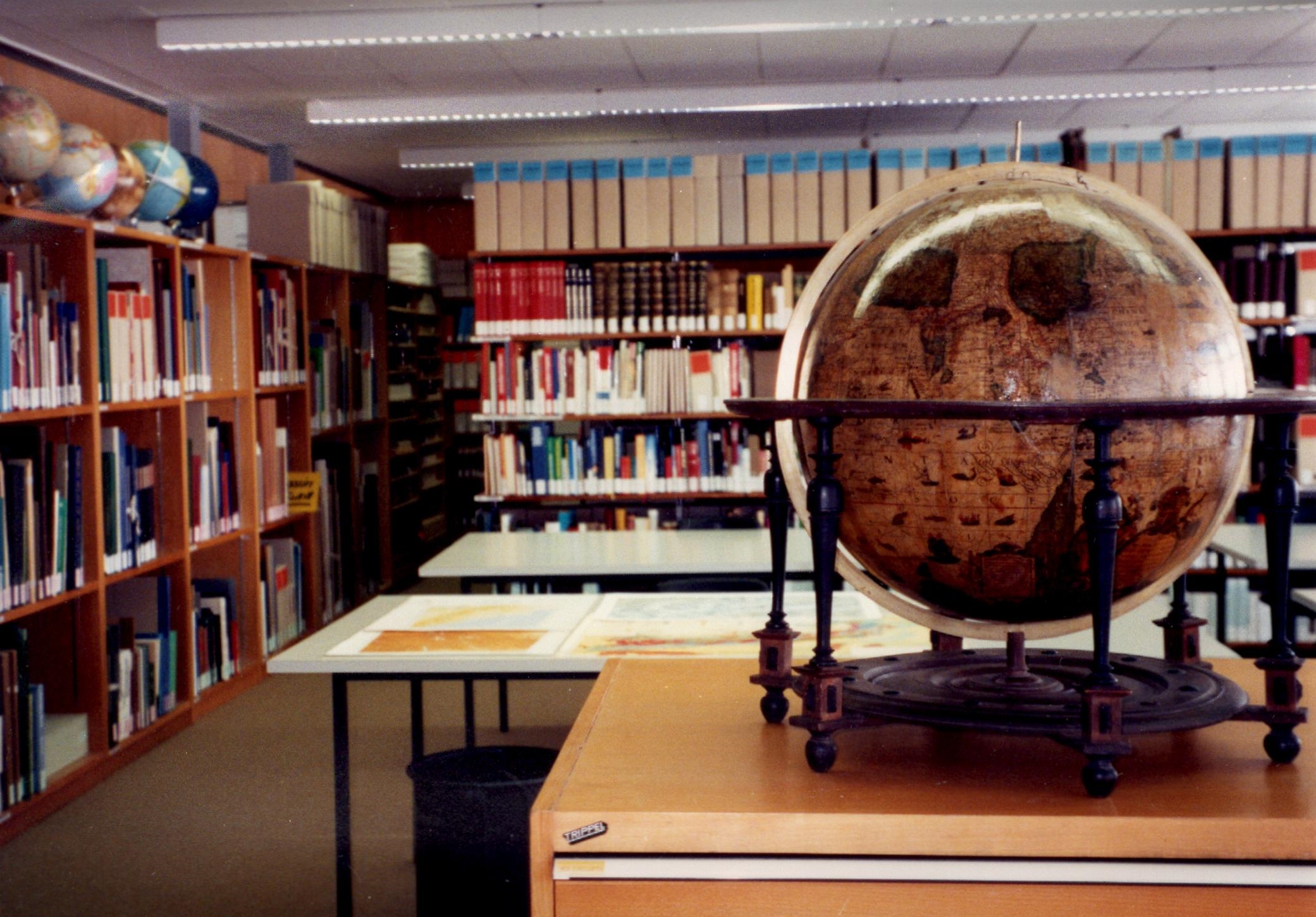

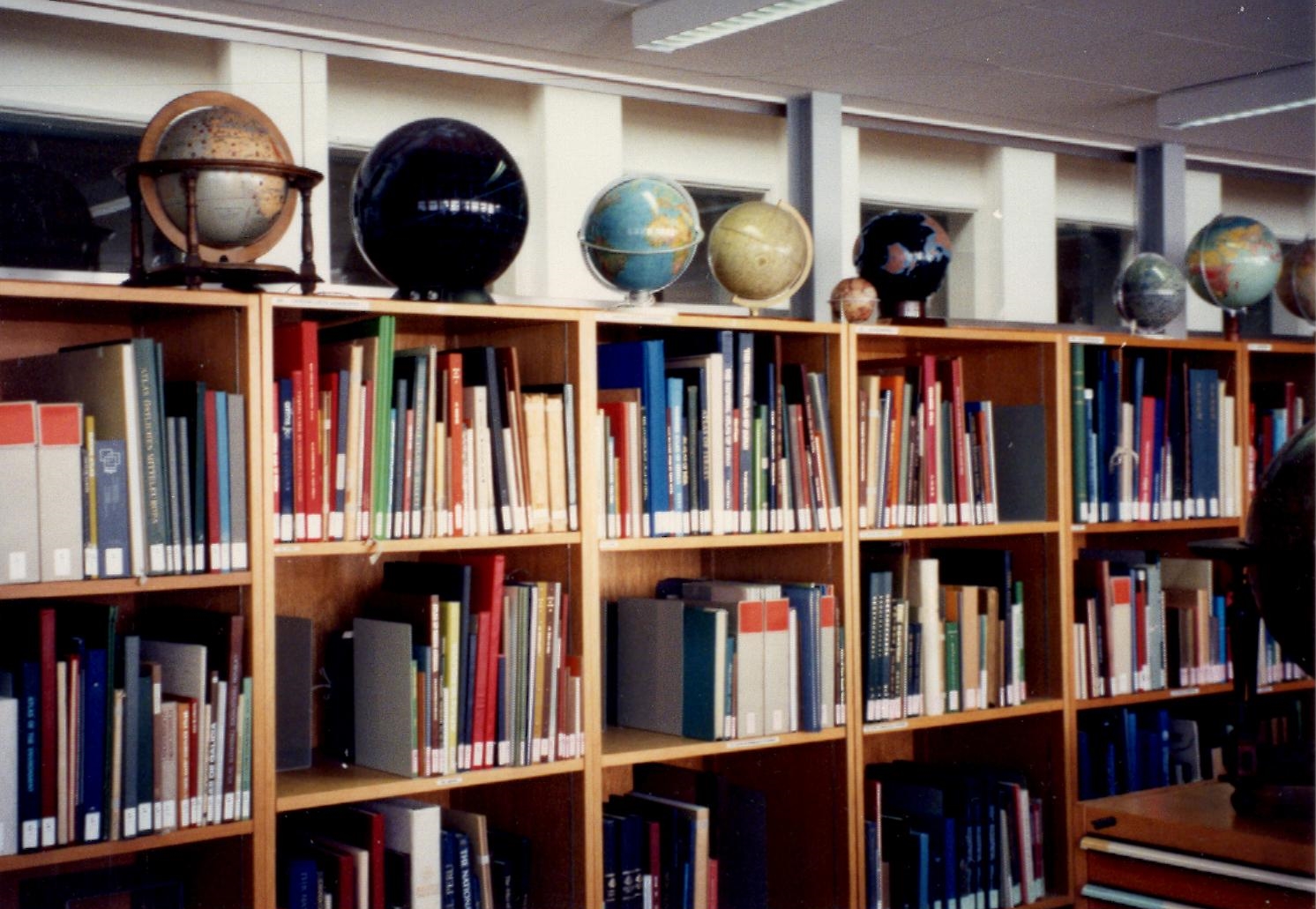

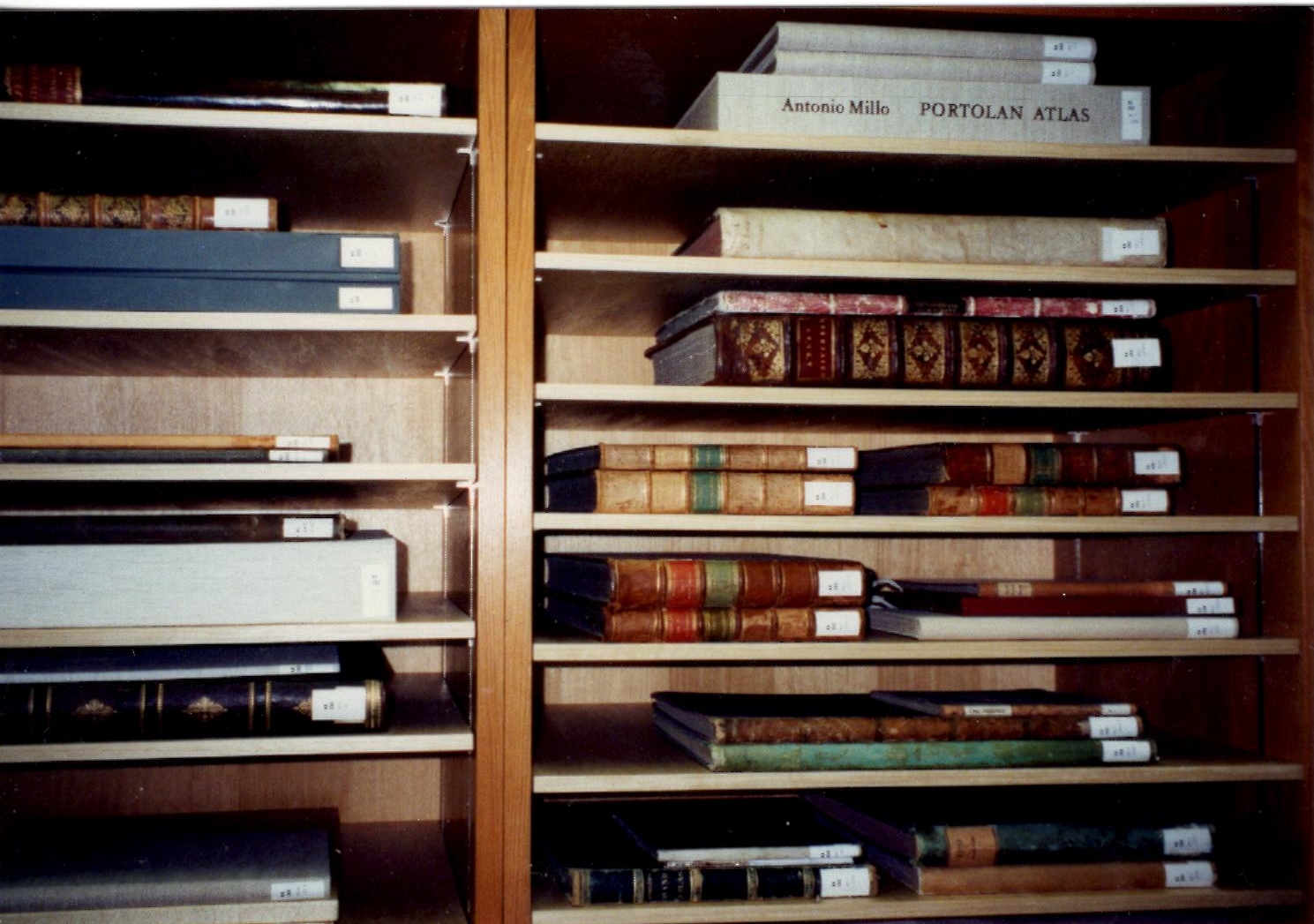

Das Angebot umfasste nun moderne topographische Kartenwerke und thematische Karten aller Wissensgebiete, Welt- und Landesatlanten, Globen und Reliefs, sowie Literatur über das Kartenwesen.

Der Fund im Estrich: USA-Karten 1:24'000 - 38'000 Karten in rund 1000 Rollen eingepackt

Eine Herausforderung brachte der Fund von zirka 1000 Rollen amerikanischer Karten in einem Estrichraum der Bibliothek - ein Geschenk der US-Botschaft in Bern seit den 50er-Jahren, vermutlich gedacht als Marshall-Hilfe für die Schweiz (auch Bern, Luzern und Basel erhielten diese Werke). Insgesamt 3 Jahre und 3 einwöchige Revisionen mit Unterstützung von Arbeitskolleginnen und -kollegen aus anderen Abteilungen wurden benötigt: Im ersten Jahr die Flachlegung der gerollten Karten in 1 Meter hohen Stapeln mit Metallplatten beschwert, im zweiten Jahr die Sortierung nach Bundesstaaten, im dritten Jahr die Sortierung nach Blattnamen. Damit konnten die 38'000 Kartenblätter in die Hängemappen einsortiert werden.

Das genaueste Kartenwerk der USA 1:24'000 war nun für die Nutzer verfügbar, in diesen Jahren einzigartig in Europa. Kunden reisten zum Teil sogar aus dem Ausland an, um mit diesem Werk zu arbeiten. Die Erschliessung führte über die Wahl des Bundesstaates und über die Blattnamen im entsprechenden Übersichtsnetz. (Für dieses Kartenwerk war das Auffinden über die Blattnummer illusorisch, besteht diese doch aus einer 14-stellig Zahl der Randkoordinaten in Grad, Minuten und Sekunden.)

Mit der Integration dieses Werkes stieg der Bestand sprunghaft auf das Doppelte. Doch auch in der folgenden Zeit erhielt die Sammlung von der US-Botschaft in Bern jährlich 2-3000 Kartenblätter dieses Werkes geschenkt. Im Sinne einer Zusammenführung übernahm die Kartensammlung auch die kleineren Bestände aus den Stadtblibliotheken Bern und Luzern.

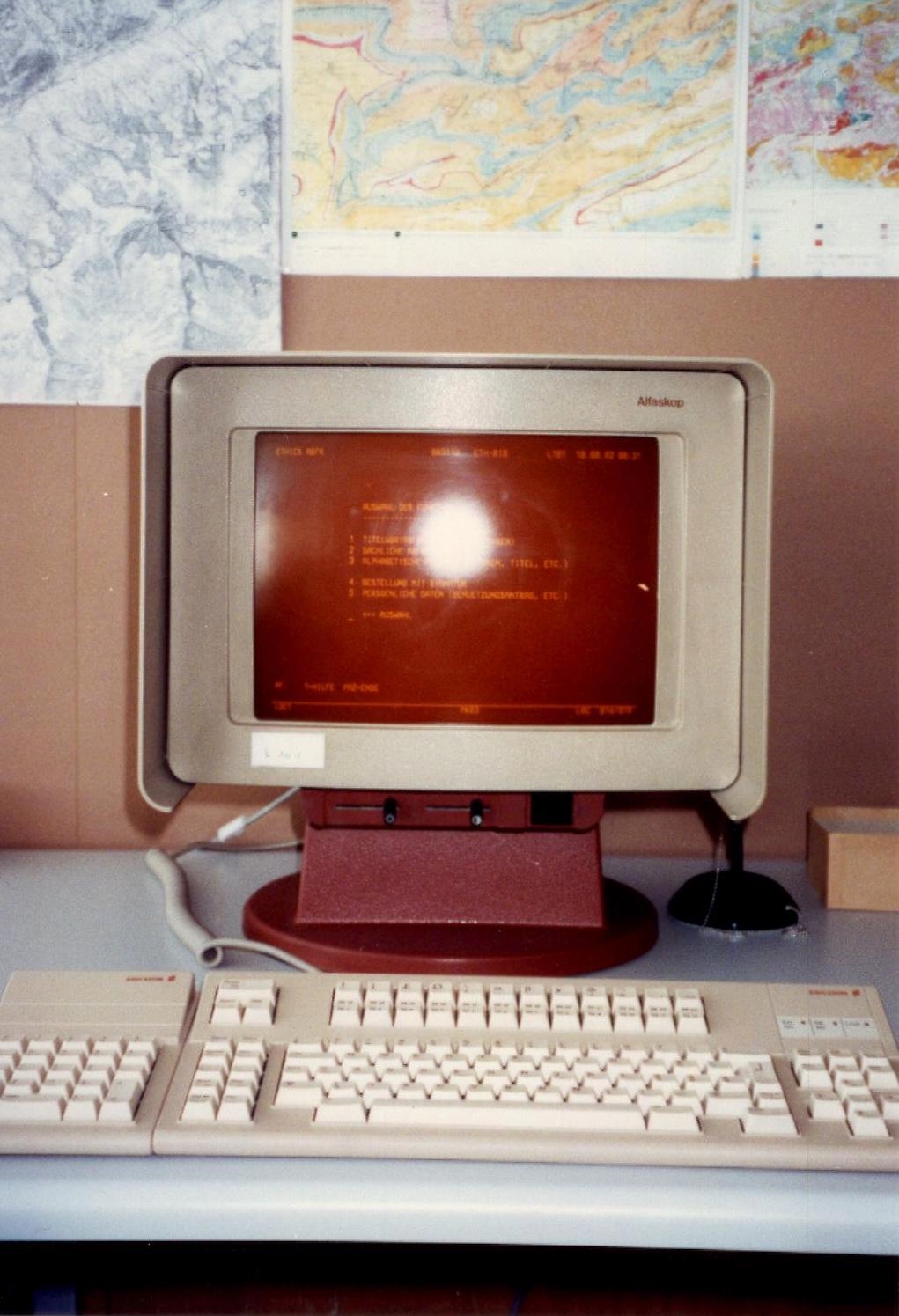

Szene 6: Die digitale Welt in Sicht - Planung des elektronischen Bibliothekskatalogs

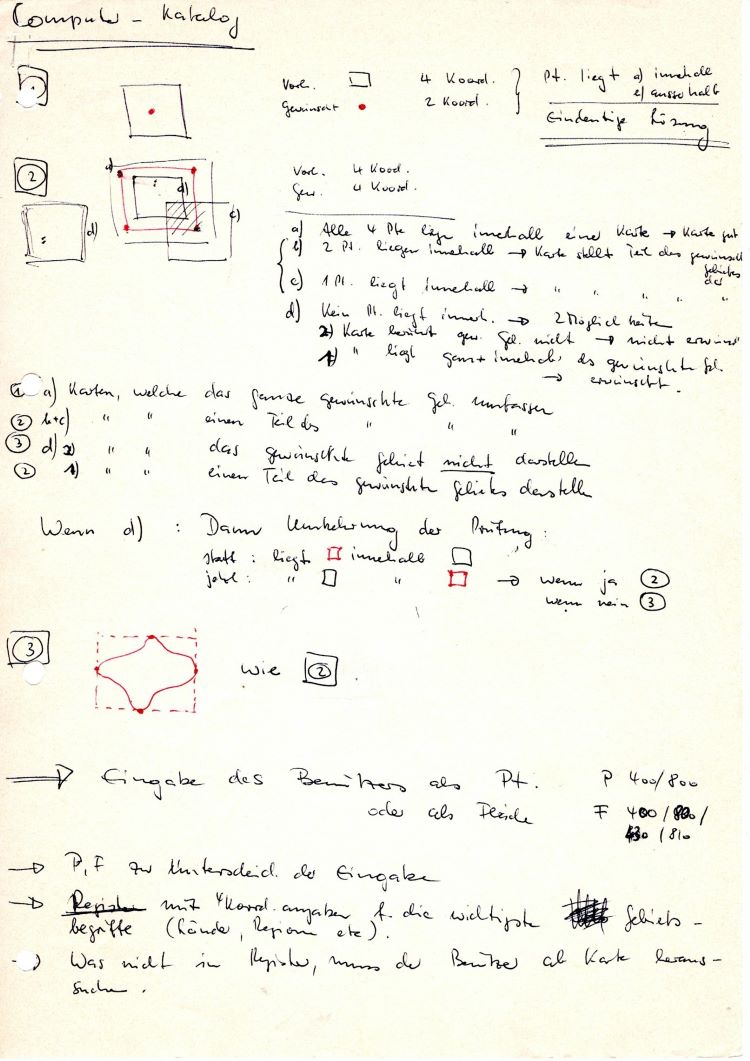

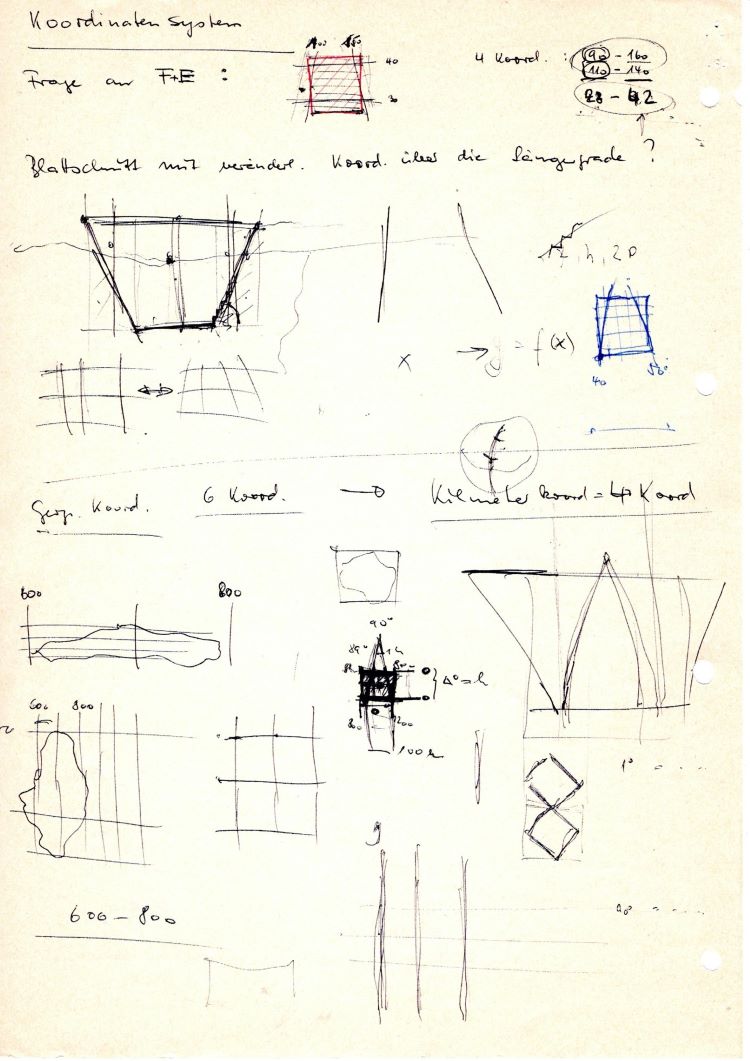

Eine frühe innovative Idee aus der Kartensammlung war der Gedanke, dass die Suche nach Karten auch unabhängig von Titel und Autor möglich sein sollte, denn der Titel einer Karte stimmt selten überein mit dem gewünschten Suchwort: Eine geologische Kartendarstellung des Gonzen (Kanton St. Gallen) findet sich zum Beispiel auf der «Geologischen Karte von Chur» (Graubünden). Wie soll der Nutzer diese Information in den konventionellen Bibliothekskatalogen finden? Unter «Gonzen» und «St. Gallen» ist nichts zu finden und unter «Graubünden» oder «Chur» sucht man nicht.

Aus diesem Grund wurden in der Kartensammlung von Anfang an die Koordinatenwerte der Karte in die Titelaufnahme aufgenommen, mit der Idee, mit diesen Daten später Kartenbestände zu suchen, also einen Koordinatenkatalog zu nutzen.

Als 1976 mit ETHCS der erste Online-Katalog der ETH-Bibliothek ETHICS geplant wird, stellte Jürg Bühler den Antrag, auch eine Abfrage nach Koordinaten einzubauen. Dies wurde ins Konzept des Projekts aufgenommen, aber wegen den für die Gesamtbibliothek dringlicheren Arbeiten nie verwirklicht.

Erst 2010 wurde diese Idee des Koordinatenkatalogs mit dem Projekt Kartenportal.ch endlich realisiert – doch dank der rasanten digitalen Entwicklung erst noch benutzerfreundlich mit grafischer Markierung des gewünschten Gebietes statt der Eingabe von Koordinatenwerten.

Szene 7: Der Schritt nach aussen -

Die BBS-Arbeitsgruppe der Kartenbibliothekarinnen/Kartenbibliothekare der Schweiz

Die Berufsgruppe der Kartenbibliothekarinnen und Kartenbibliothekare ist naturgemäss klein. Umso wichtiger waren die Kontakte und der Erfahrungsaustausch mit externen Kolleginnen und Kollegen. So entstand Ende der siebziger Jahre die nationale Arbeitsgruppe Kartenbibliothekarinnen/Kartenbibliothekare der Schweiz.

Am 28. November 1979 fasste der Vorstand des Verbandes Schweizerischer Bibliothekare (VSB, heute: BBS) den Beschluss, eine Arbeitsgruppe Kartenbibliothekare ins Leben zu rufen. Dahinter stand die Absicht, Katalogisierungsregeln für Kartenmaterialien (nach ISBD-CM) zu schaffen. Am 17. November 1980 wurde die Arbeitsgruppe Kartenbibliothekare in Zürich konstituiert. Der Leiter und das Team der Kartensammlung waren dabei massgeblich beteiligt. Der Initiator Hans Laupper, Leiter der Landesbibliothek Glarus übernahm als erster Präsident die neu gegründete Institution.

Folgende drei Ziele werden angestrebt:

- Katalogisierungsregeln - Übersetzung und Interpretation der

internationalen ISBD(CM)

- Beispielsammlung für die Katalogisierungsregeln

- Gesamtkatalog für Karten

Die Katalogisierungsregeln

(Faszikel BE-ISBD(CM) mit

Beispielsammlung) erschienen 1985 in gedruckter Form und waren sehr

schnell ausverkauft. 1986 folgte ein Nachdruck. Nach Abschluss der

Übersetzung wurden die Katalogisierungsregeln auch auf französisch

herausgegeben. 1990 folgten - als Teil der "spezifischen Regeln für

Non-Books (Eintragungen)" - die Regeln für die Bestimmung und Ansetzung

der Eintragungen (= Faszikel F der Katalogisierungsregeln VSB).

Nach dieser Arbeit wandte

sich die Arbeitsgruppe auch anderen

Themen zu.

An den Arbeitssitzungen der Arbeitsgruppe

Kartenbibliothekarinnen/Kartenbibliothekare nahmen jeweils etwa 15

Personen teil. Die Zusammenkünfte dienten dem Erfahrungsaustausch und

der Bearbeitung gemeinsamer Anliegen (Katalogisierung,

Sacherschliessung, Fortbildung usw.). Die Arbeitsgruppe initiierte und

realisierte auch gemeinsame Projekte wie z. B. die

Regelinterpretationen

der AACR2, die Digitalisierung der Dufour- und Siegfriedkarte durch das

Bundesamt für Landestopografie swisstopo, das Kartenportal.ch,

die

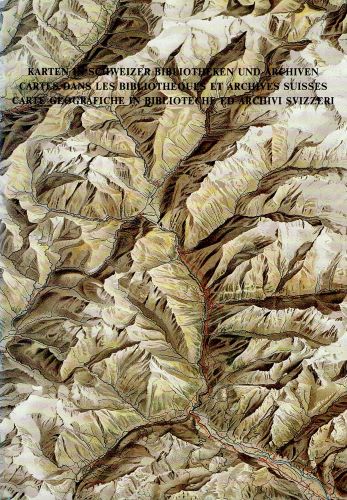

geographische Kartensuche in swissbib und das Verzeichnis Kartographische

Sammlungen in der Schweiz.

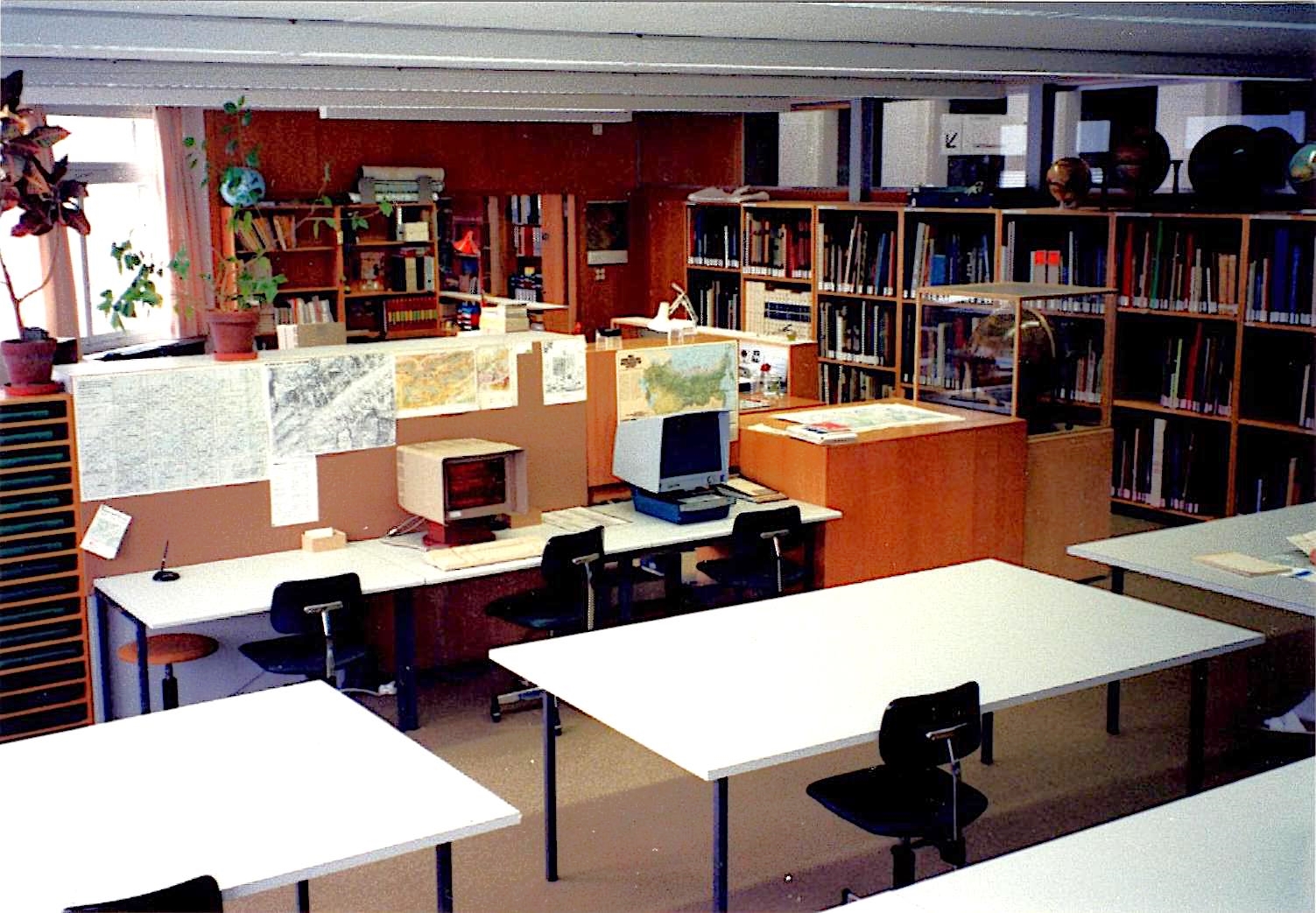

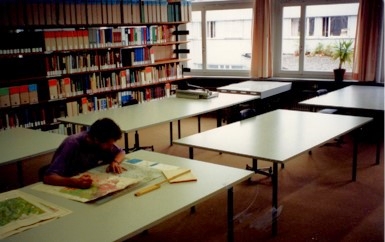

Szene 8: Grosszügige Räumlichkeiten - ein starkes Team - zufriedene Benutzer

Mit der Eröffnung des neuen Lesesaals der ETH-Bibliothek unter der ETH-Kuppel wurden die Räumlichkeiten des provisorischen Lesesaals frei. Unter den verschiedenen Interessenten gab die Bibliotheksleitung dem Konzept eines Benutzungs- und Arbeitsbereichs für die Kartensammlung den Vorzug. 1982 konnte der Umzug stattfinden. Der Benutungsraum mit grossen Arbeitstischen, der Arbeitsbereich für das Kartensammlungsteam und ein Magazin zur Aufbewahrung des viel benutzten Kartenbestandes bildeten nun eine grosszügige Einheit, die von Kunden und Angestellten in gleichem Mass geschätzt wurde.

Kataloge: Indexblätter in Ringbüchern, ETHICS-Katalog, Lesegerät für die Fichenkataloge Der erste Online-Bibliothekskatalog ETHICS

Die Benützung Die Handbibliothek

Arbeitsplätze der KartenbibliothekarInnen mit grossen Tischflächen Büro des Sammlungsleiters

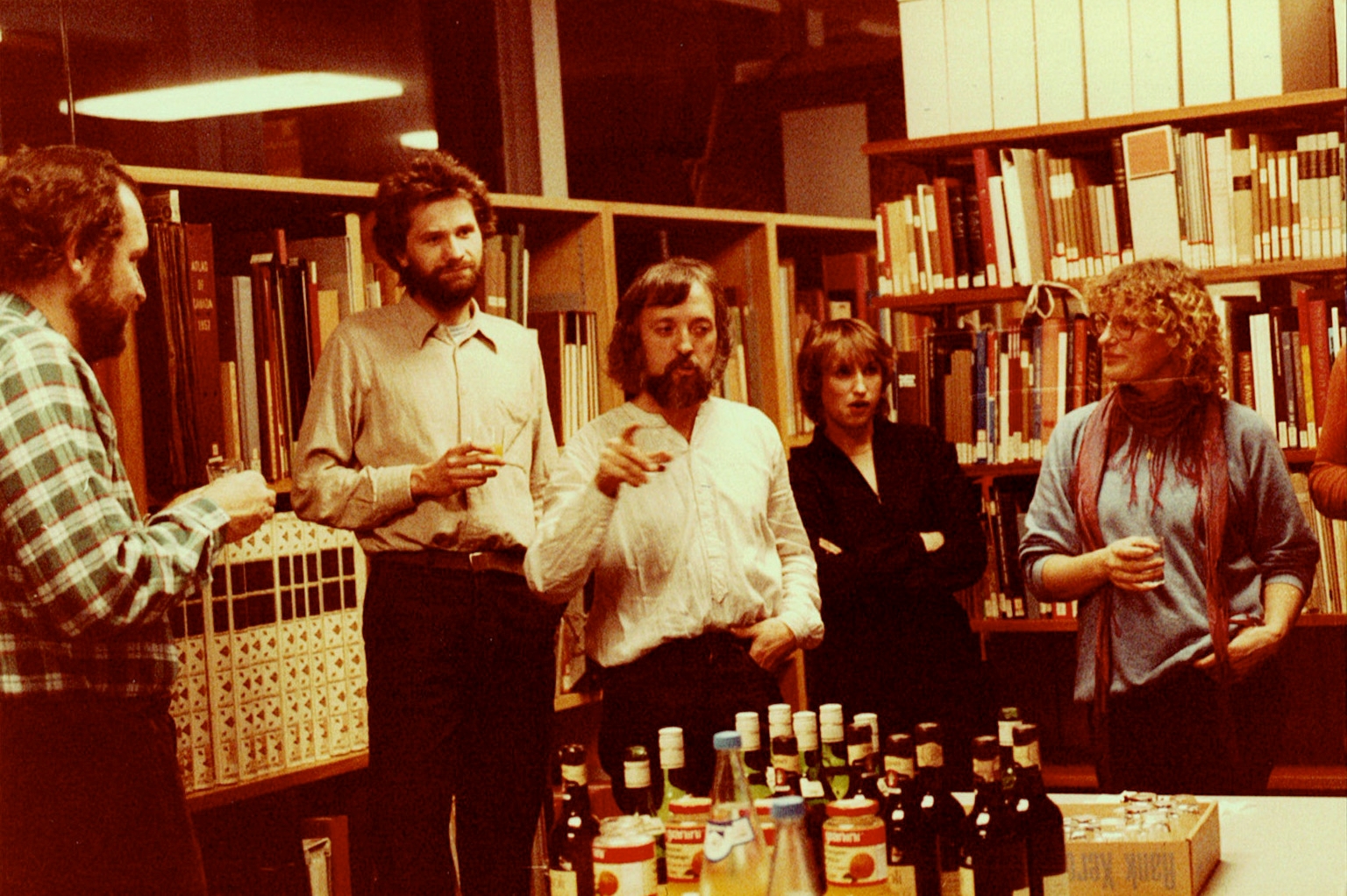

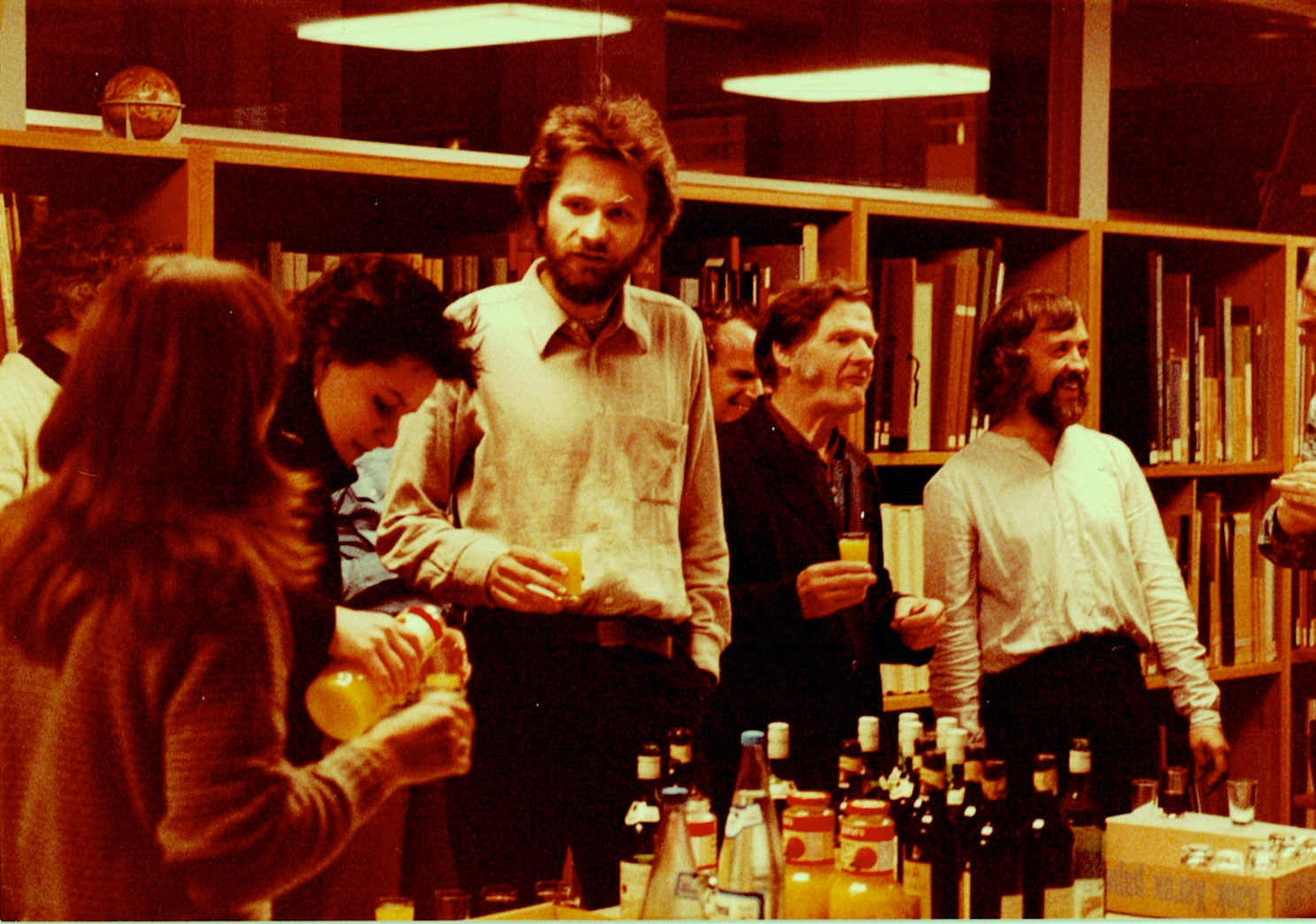

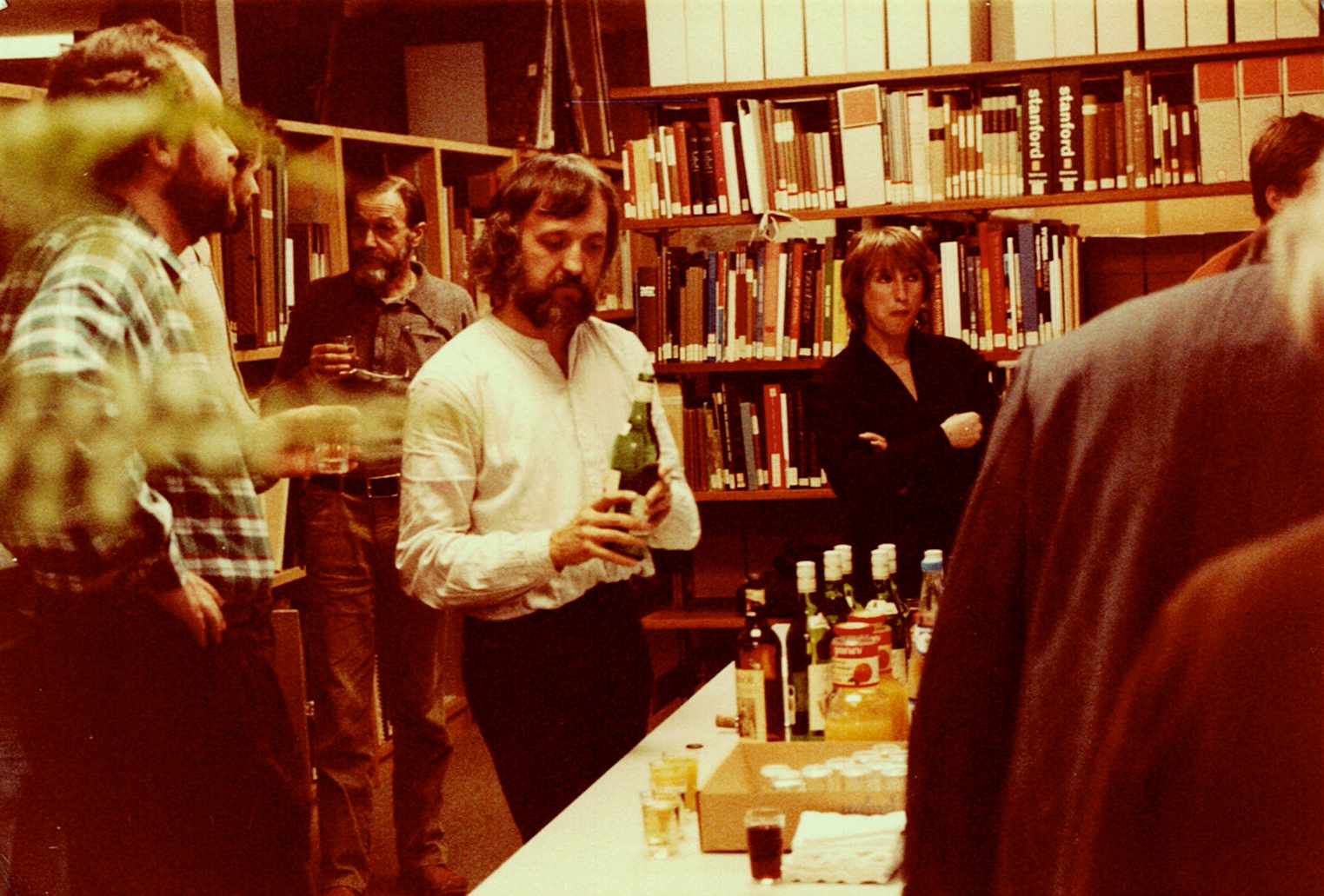

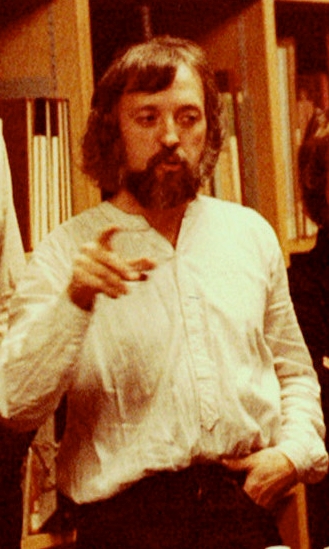

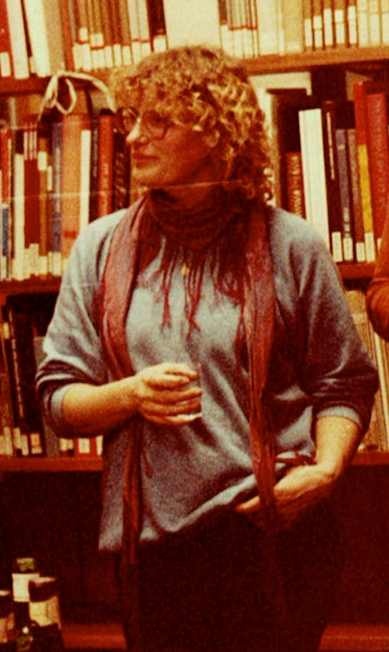

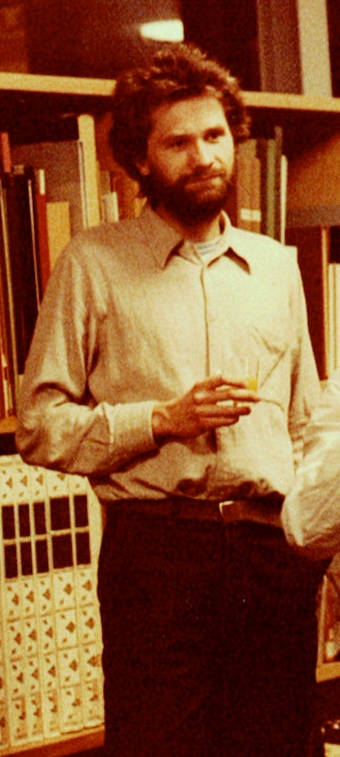

Eröffnungsapéro 1982

Ein starkes Team

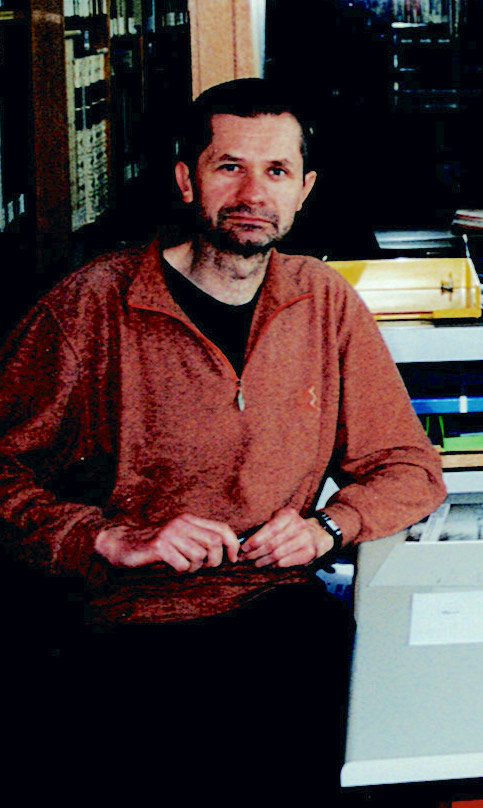

In der zweiten Hälfte der Siebzig Jahre wurden der Kartensammlung Festanstellungen im Umfang von 3 Vollstellen zugesprochen. Hildegard Meyer-Schudel, Markus Appenzeller, Felix Schai und temporär Vreni Larcher arbeiteten sich optimal in das Spezialgebiet ein. Später ergänzte Katrin Turconi das Team. Alle bleiben der Kartensammlung bis zu ihrer Pensionierung erhalten – ein Zeichen, dass die Arbeit in der wissenschaftlichen Kartensammlung als ausgesprochen interessant und vielfältig wahrgenommen wurde und eine hohe Arbeitszufriedenheit mit sich brachte. Neben allen Teilbereichen des Bibliothekswesens mussten auch der Bereich des Kartenwesens und für die Beratung der Kunden Grundkenntnisse der wissenschaftlichen Themen der Karten beherrscht werden.

Diese stabile Personallage ohne neue Einarbeitungen zahlten sich auch ressourcen- und qualitätsmässig aus. Nach Arbeitsstunden dürfte der Leiter gesamthaft die höchste Präsenzzeit aufweisen, doch nach Jahren wird wohl Markus Appenzeller den «Rekord» halten: Nach der Ausbildung in der ETH-Bibliothek begann er seine Arbeit in der Kartensammlung und blieb dort bis zur Pensionierung. Später kam noch Guolf Juvalta zum Team, der dank seinem grossen Wissen in der Formalkatalogisierung eine führende Rolle in der Harmonisierung der Kartenkatalogisierung schweizweit einnahm. Auch Projekte wie die Virtual Library Eduard Imhof oder der Kataog der schweizerischen Kartensammlungen liefen oft unter der Verantwortung der Kartenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter.

Positiv

für die Bewältigung der Aufgaben war in dieser Zeit auch die relativ

grosse

Selbständigkeit der Kartensammlung innerhalb der Bibliothek, die es

erlaubte, in Abstimmung mit den Vorgesetzten die

fachlich begründete beste Lösung anwenden

zu können.

Jürg Bühler Hildegard Meyer Markus Appenzeller Felix Schai Jürg Bühler

Zufriedene Benutzer

Für die Benutzerinnen und Benutzer standen nun sechs grosse Arbeitstische mit einer Fläche von 250 auf 125 cm zur Verfügung, die ein gutes Arbeiten mit den viel Platz beanspruchenden Karten erlaubten. Dies wurde ebenso geschätzt wie die übersichtlichen Kataloge, die umfangreiche Präsenzbibliothek und die schnelle Bedienung mit den im Raum gelagerten viel verlangten Karten.

Ein wichtiger Bereich war aber auch die kompetente Beratung durch das Kartenteam. Nur so konnte eine möglichst optimale und vollständige Kartenauswahl für den Nutzungswunsch bereitgestellt werden. Im Kartenwesen sind viele Informationen nur versteckt auffindbar, zum Beispiel spezielle thematische Karten in Atlanten, die nicht als Einzelwerke existieren. So war es eine schöne Aufgabe des Kartenteams, den Kunden auch Material vorzulegen, das sie nicht in den Katalogen aufspüren konnten.

Die Kunden waren dafür immer sehr dankbar. Nicht selten zückte jemand (vergeblich) das Portemonnaie oder kam am nächsten Tag mit einer Tafel Schokolade vorbei. Zwei Ereignisse sind dabei besonders in Erinnerung geblieben:

Der grossmassstäbige Stadtplan von Bagdad

Irakkrieg 1991 - Bombardierung von Bagdad - Irakische Gäste in einen Genfer Hotel sorgen sich um ihre Angehörigen - kein Kontakt möglich - der Genfer Hotelier sucht nach einem genauen Stadtplan - diesen findet er nach langem Suchen in der ETH-Kartensammlung - Kopien des Stadtplans per Fax nach Genf - Erleichterung der Hotelgäste: Ihre Wohngebiete in Bagdad wurden verschont - Überraschung: Ein Dankesbrief und eine Flasche Champagner treffen in der Kartensammlung ein.

Die Geochemische Detailkarte des Nyos-Gebietes in Kamerun (Kartenbeilage in einem Serienband)

An einem Augustmorgen 1986 sah um den Nyos-See im Norden Kameruns auf den ersten Blick alles normal aus: Wiesen und Bäume grün, Hütten unversehrt. Die Menschen sahen aus, als ob sie schliefen. Doch mehr als 1.700 wachten nicht mehr auf. Die absolute Stille war unüberhörbar.

Das Schweizer Hilfskops machte sich bereit, am Unglücksort zu helfen. Sie fragten den ETH-Professor für Geologie nach der Ursache der Katastrophe und nach allfälligen Gefahren für die Helfer.

Prof. Diethelm wurde fündig: Über die elektronischen Kartenkataloge der ETH-Bibliothek fand er einen Band mit einer geochemischen Karte des Unglücksgebietes und stellte dank des kartierten geochemischen Inhalts fest:

Eine tödliche Gaswolke muss aus dem Nyos-See entwichen und wegen dem schweren spezifschen Gewicht wie ein Wasserfall über den Boden der unterhalb des Sees gelegenen Gebiete geflossen sein.

Er konnte so das Hilfskops warnen und beschrieb später diese Geschichte an einer Veranstaltung des Zivilschutzes der ETH, mit den Schlussworten: "Solche Sammlungen wie die Kartensammlung der ETH-Bibliothek benötigen wir in der ETH und in der Schweiz".

Es war auch eine Bestätigung der Anschaffungspolitik der Kartensammlung, neben den selbständigen thematischen Karten auch Serienbände mit Kartenbeilagen anzuschaffen und diese zu katalogisieren: Hätten wir nur selbständige Karten erworben und katalogisiert, wäre diese Kartenbeilage in einem Heft einer wissenschaftlichen Reihe nie gefunden worden.

______________________________________________________________________________________________________________________________

--->TEIL III (1990-2006): NEUE WEGE- DIE DIGITALE HERAUSFORDERUNG

Szene

9: Die internationale Vernetzung –

Globalisierung auf Kartenbibliotheksart

Szene

11: Von Projekt Fachbibliothek für Geoinformation» zum Kartenportal.CH